不動産投資ニュース

バブル経済の下で成長した不動産投資

FINDING FUNDS編集部です。

最近、海外投資家によって日本の不動産が購入される事例を聞く機会が増えたように思います。そうした状況で、運よくアジアで活躍されている投資家とお話する機会があり、日本の不動産に対する意見を伺いました。彼らは、日本の不動産は世界と比べて割安であり、低金利で資金調達できる環境や政権の安定性も後押しとなり、積極的に投資したいと言っていました。もちろん私が伺ったお話は投資家のうちの一部に過ぎません。ヨーロッパ諸国の投資家は日本への不動産投資を控えているとも聞いています。ただ、世界的な不況が叫ばれる中、まだまだ日本が注目されているのだと嬉しくなった瞬間でした。

私が普段接するのは不動産に特化したファンド会社と言われる方々です。ファンド会社は投資家からお金を集め、まとまった資金で不動産を購入し、不動産から得られる収入を投資家に分配します。前回のコラムでお伝えしたREITの仕組みが、まさにファンド会社が行っている事業の1つです。ファンド会社のおかげで、高額な不動産に投資する商品が提供されているのです。

REITの他にも、最近では不動産会社が積極的に不動産CFの商品開発に取り組んでいます。どちらも不動産を少額から投資する商品という点で共通しています。実は不動産小口化商品は、かつてのバブル経済の下で広がり、その崩壊を経て法制度が整ったという経緯があります。今回のコラムでは、不動産小口化商品の特性を決定づけたバブル経済の変遷を学びましょう。

小口化はバブル経済の前後で変わった

1980年後半から事業者が小口化に取り組み、個人投資家に対し不動産小口化商品の販売をしていました。不動産単体だと金額が大きく、投資できる顧客層は狭くなりますが、小口化することで、顧客層を広げることに成功しました。高い不動産でも投資金額を小さくすることで売れるようになり、事業者が提供する小口化商品は広がっていきました。この時期に重なったのがバブル経済です。

バブル経済下で不動産が値上がりし続ける

1986〜1991年の間、不動産や株式の価値が実体を伴わない水準まで上昇し続け、やがて下落しました。価値が泡のように膨らんでは弾けてしまったため、この期間をバブル経済と呼んでいます。バブル経済の始まりと終わりを作ったのは、どちらも日本銀行による金融政策でした。

1980年前半、日本円は歴史的な円安となり、1982年には280円となりました。日本製のものは品質が良く、為替の追い風もあり、海外で飛ぶように売れました。その状況をよく思っていなかったのが、アメリカでした。彼らからすると、自国で作った商品が売れず対日貿易赤字が続く苦しい状況だったからです。

1985年9月、アメリカは日本、西ドイツ、フランス、イギリスの財務大臣を集め、ドル高を是正する決定が下されました。各国の関係者が集まった場所がニューヨークのプラザホテルだったことから、プラザ合意と呼ばれています。プラザ合意に従い、各国が協調してドルを売ることによって、為替はドル安円高方向へ向かっていきました。

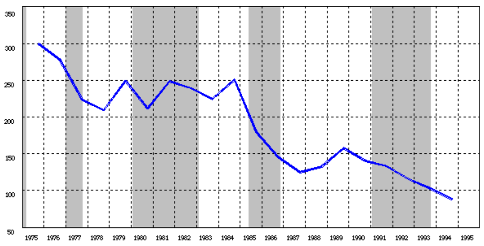

ドル円為替, 1975~2022年(網掛けは景気後退期)

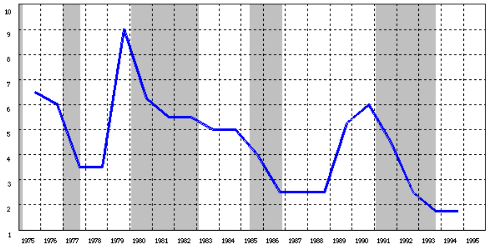

為替が円高になると、日本製品が海外で売れにくくなります。製品が売れないと、その製品に関わる会社の売上が下がり、従業員の賃金も下がってしまいます。円高不況と呼ばれる状況が予想されたため、日本銀行が動きました。日本銀行が市中銀行に貸し出す金利(公定歩合と呼びます)を引き下げたのです。プラザ合意時には5%だった公定歩合は、2年後の1987年には2.5%まで引き下げられました。

公定歩合, 1975〜1995年(網掛けは景気後退期)

金利が下がることで、企業や個人が積極的にお金を借りるようになりました。日本の製品は海外で売れており、企業は土地を買って工場を建て、人をどんどん採用しました。銀行も金利が下がったため、収入を得るために積極的に企業や個人にお金を貸し出します。企業は購入した土地を担保に更に銀行から資金を借り入れ、そのお金で土地を買いました。この循環がバブル経済を膨張させる要因となったのです。「土地を買えば、それを担保にお金が借りられる。土地を持っていれば、必ず値上がりするし、絶対に売れる。」といった、誤った認識が次第に広がっていきました。不動産の価値は上昇し続けるという「土地神話」の考え方は、不動産投資に勢いを与えました。

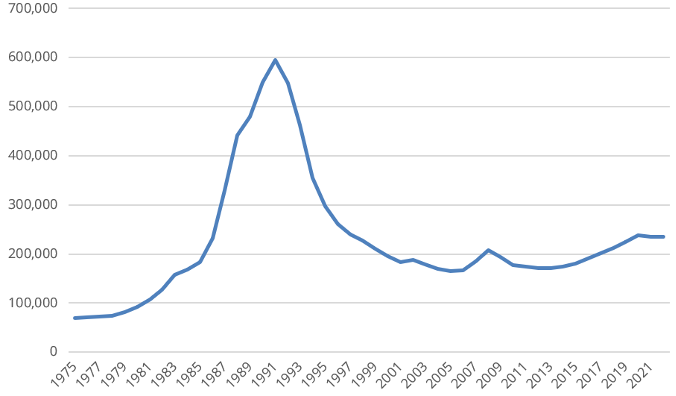

下図は国土交通省が発表している全国の地価の推移を表しています。1㎡あたりの価格がバブル経済化で大きく上がっていることが分かります。そして、バブル崩壊となった1991年以降には、逆に地価が急激に下がっています。

全国、全用途の1㎡あたりの土地価格推移, 1975〜2022年

バブル経済を醸成したのは日本銀行の金融政策であることをお伝えしてきました。そして、空前の好景気を終わらせたのも、金融政策でした。1990年代に入り、不動産への融資状況を問題視した日本銀行は突如として金融引き締めを進めたのです。次回コラムでは、バブル終焉がもたらした不動産小口化商品の法整備について学んでいきます。

関連するニュース

2025.02.28

2024年秋冬・ファインディングファンド キャンペーンギフトを配布しました

2024年10月〜12月開催キャンペーンのギフトを2025年2月28日にメールにて配布いたしました。 配布対象キャンペーン ・出資マラソンキャンペーン・Fにゃんを探せ!キャンペーン ※キャンペーン詳細はこちらhttps://futokuho.jp/lp/campain202410…

2024.12.13

不動産クラウドファンディング・オブ・ザ・イヤー2024について各種媒体で掲載いただきました

記事掲載いただいたサービス 全国賃貸新聞 レプス、クラファンアワードを開催https://www.zenchin.com/news/content-3552.php クラファンチャンネル https://www.crowdfundingchannel.jp/new…

2024.12.12

不動産クラウドファンディング・オブ・ザ・イヤー2024大賞は「ミラッツ市川宮久保保育園(CREAL)」が受賞!

2024年12月12日、株式会社レプス(本社:京都市 代表:堀 公亮)が運営する不動産クラウドファンディングポータルサイト「ファインディングファンド」が主催する「不動産クラウドファンディング・オブ・ザ・イヤー2024大賞」に「ミラッツ市川宮久保保育園/CREAL」が選ばれました。 また、…

この記事を書いた人

ファイファン編集部中の人

証券会社での飛び込み営業から不動産テックベンチャーへ転職。現在は金融と不動産、ITを掛け合わせた専門家となるべく、日々奮闘中。

FUNDING FUNDSのコラムを通じて、日本全体の金融リテラシーを向上させることが夢。趣味は街歩きとカフェ巡り。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト / 不動産証券化協会認定マスター

カテゴリー

- お知らせ (29)

- 今から始める不動産投資 (39)

- 投資の専門家コラム (34)

アーカイブ

- 2025年2月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (2)

- 2024年5月 (6)

- 2024年4月 (3)

- 2024年2月 (5)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (5)

- 2023年11月 (4)

- 2023年10月 (4)

- 2023年9月 (4)

- 2023年8月 (7)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (5)

- 2023年3月 (6)

- 2023年2月 (5)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (3)