不動産投資ニュース

企業が株主優待を導入するメリット、デメリットを考える(2)

FINDING FUNDS編集部です。

コラムに掲載する写真をいつも悩みながら選ぶのですが、今回は株主優待のデメリットを示す画像ということで、黒のラッピングギフト写真にしました。この写真を見て、ふとブラックフライデーを思い起こしました。

アメリカでは、11月最終週の木曜日に感謝祭が行われます。この感謝際の翌日の金曜日を「ブラックフライデー」と呼び、この日の前後から大規模なセールが開催されます。今年のブラックフライデーは11月24日で、お店側にとっては年末商戦へ向かう大事なイベントになります。各社、利益を黒字にしたいという意気込みがあり、セール合戦を繰り広げます。期間中は黒を基調とした商品が格安で販売され、私もインターネットを通じて様々な情報を見比べています。少し調べるだけで各社の情報が得られ、1クリックで商品を購入できます。

話題をコラムに戻しますが、株主優待についても比較できるサイトが充実しています。「株主優待 11月 おすすめ」と検索してみてください。すると、11月に株主優待の権利が確定される銘柄が一覧で出てきます。もしかしたら、既に会社ごとの違いを比較されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。前回お伝えしたカゴメの例にもある通り、株主優待は企業にとって、売上の向上や株価の安定といったメリットがあります。

しかし、一方で企業側のデメリットも指摘されています。全ての物事には、コインの裏表のように、良いところと悪いところがあります。株主優待制度を表面的に捉えるだけではなく、少し踏み込んで、そのデメリットも考えていきましょう。

ファン株主を獲得するデメリットとは

コラムの内容にぴったりの記事を見つけましたので、冒頭部分を少し引用します。

ファン株主が高齢化すると、株価が下がる!?

『カゴメの株価は2017年末に上場来高値をつけて以来、右肩下がりが続いている。トマトジュースなどの加工食品が好調で18年12月期の連結純利益は3期連続で過去最高を更新したが、食品業界で最大規模の個人株主が高齢化して相続のために売り圧力が高まっている。個人株主の子や孫に事業の魅力を訴えるほか、若い世代の投資マネーを取り込むなど安定株主の若返りに取り組み始めた。』

(出所)日本経済新聞.” カゴメ、「先駆者」悩ます個人株主の高齢化” .2019-03-07,日経電子版,https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42099660W9A300C1000000/,(参照2023-10-17).

相続準備をするために株式を売却される投資家もいらっしゃいますが、それが時価総額2,900億円を誇るカゴメの株価を動かす理由なのだろうかと考えてしまいます。

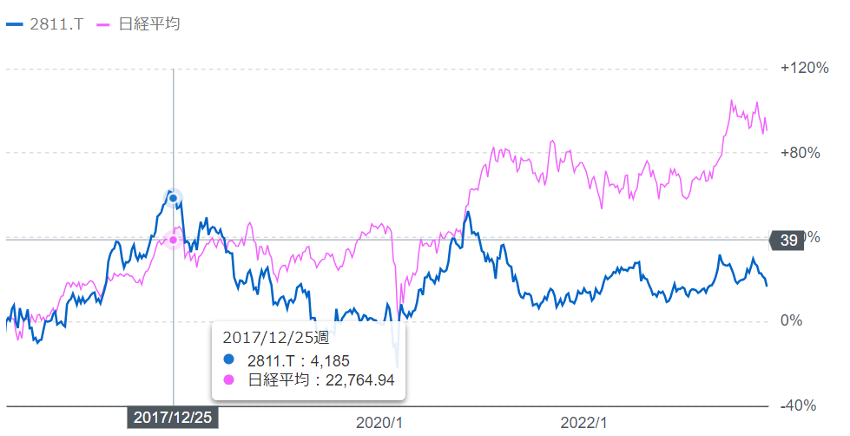

ひとまず、カゴメ(2811)と日経平均株価の推移を2017年末から見てみましょう。年末時点でカゴメの株価は4,185円であり、引用した記事が執筆された時の株価は2,946円と、約30%の下落です。

2019年12月初旬に、中国の武漢市で第一例目として新型コロナウイルスの感染者が報告され、2020年3月13日には、1,967円という安値をつけました。この出来事は私たちの生活環境を一変させ、食に対する考え方も変わりました。健康的な食事を家の中で採る生活が主流となり、株価は反転し、再び2017年の高値に挑むような形となりました。

引用した記事と照らし合わせると、カゴメの個人株主は変わらず株式を保有し続けているため、株主の高齢化は変わっていないと思われます。2020年3月以降の株価上昇の理由を「個人株主の若返りが成功したから」と一言で片づけるのは、少し乱暴な気がします。

2021年以降は、日経平均株価と比べて株価が落ち込んでいるように見えますが、ファン株主が多いため、株価の変動が少ないとも言えます。株主優待には、やはりメリットがあると思えますが、次は廃止する企業の目線で考えていきましょう。

株主優待を廃止したときの影響を考える

過去コラム『株主優待で行う企業のファン作り』でお伝えした通り、株主優待を実施する企業数は2019年をピークに減少しています。株主優待を廃止すると個人株主比率が低下するという研究発表(松浦義昭. “株主優待廃止が株主構成・株主数に与える影響”. 証券経済研究 第123号, 2023, p.23-p.43.)がされていますが、それでもなお、廃止を決断する企業は少なくありません。

企業が株主優待を廃止する時によく目にする言葉が、「株主に対する公平な利益還元」です。例えば、IBJ(6071)は、結婚相談所を利用する際の割引券を配布したり、エスイー(3423)は、防災用品を送ったりしています。株主が必要とするタイミングであれば良いのですが、そうでない場合は、株主優待で贈られた商品やサービスを利用する機会がありません。このように、株主優待は株主に均一な満足度を提供するものではなく、内容によっては株主の心が離れてしまう要因になるというデメリットがあります。

では、公平な利益還元とは何でしょうか。よくあるのが、株主優待に回していたコストを配当金として株主に配るというものです。カネであれば、株主は自由に使うことができますし、公平性が保たれる気がします。企業にとっては、自社が集めたい株主が何を重視しているのかを考えながら、株主優待の是非を考える必要があります。

この記事に関するタグ

関連するニュース

2025.02.28

2024年秋冬・ファインディングファンド キャンペーンギフトを配布しました

2024年10月〜12月開催キャンペーンのギフトを2025年2月28日にメールにて配布いたしました。 配布対象キャンペーン ・出資マラソンキャンペーン・Fにゃんを探せ!キャンペーン ※キャンペーン詳細はこちらhttps://futokuho.jp/lp/campain202410…

2024.12.13

不動産クラウドファンディング・オブ・ザ・イヤー2024について各種媒体で掲載いただきました

記事掲載いただいたサービス 全国賃貸新聞 レプス、クラファンアワードを開催https://www.zenchin.com/news/content-3552.php クラファンチャンネル https://www.crowdfundingchannel.jp/new…

2024.12.12

不動産クラウドファンディング・オブ・ザ・イヤー2024大賞は「ミラッツ市川宮久保保育園(CREAL)」が受賞!

2024年12月12日、株式会社レプス(本社:京都市 代表:堀 公亮)が運営する不動産クラウドファンディングポータルサイト「ファインディングファンド」が主催する「不動産クラウドファンディング・オブ・ザ・イヤー2024大賞」に「ミラッツ市川宮久保保育園/CREAL」が選ばれました。 また、…

この記事を書いた人

ファイファン編集部中の人

証券会社での飛び込み営業から不動産テックベンチャーへ転職。現在は金融と不動産、ITを掛け合わせた専門家となるべく、日々奮闘中。

FUNDING FUNDSのコラムを通じて、日本全体の金融リテラシーを向上させることが夢。趣味は街歩きとカフェ巡り。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト / 不動産証券化協会認定マスター

カテゴリー

- お知らせ (29)

- 今から始める不動産投資 (39)

- 投資の専門家コラム (34)

アーカイブ

- 2025年2月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (2)

- 2024年5月 (6)

- 2024年4月 (3)

- 2024年2月 (5)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (5)

- 2023年11月 (4)

- 2023年10月 (4)

- 2023年9月 (4)

- 2023年8月 (7)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (4)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (5)

- 2023年3月 (6)

- 2023年2月 (5)

- 2023年1月 (4)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (3)